|

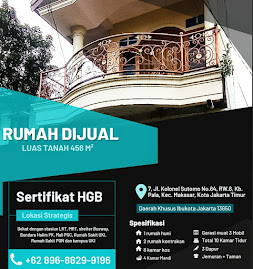

| Salah satu contoh profil dalam "bonus demografi". Muda dan memiliki peran maksimal, tak hanya memiliki pekerjaan yang baik, tapi juga dalam lingkaran kekuasaan. |

BONUS DEMOGRAFI: ANTARA JANJI DAN REALITAS

Oleh Mahar Prastowo

Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, berbicara dengan semangat muda soal bonus demografi. Dalam video singkatnya yang viral di media sosial, ia menyebut bahwa Indonesia sedang berada di titik emas: populasi usia produktif lebih banyak daripada yang non-produktif. Momentum ini, katanya, adalah peluang emas menuju Indonesia Emas 2045.

Narasi yang disampaikan Gibran tidak sepenuhnya salah. Tapi seperti banyak narasi politik lain, ia tampak terlalu mulus, terlalu ideal. Bonus demografi sering dilukiskan bak hujan uang dari langit—asal cukup usia produktif, ekonomi akan melonjak. Namun, realitas di lapangan tak semudah itu.

Data Tidak Pernah Bohong

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023, sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15–64 tahun). Ini adalah angka yang luar biasa. Namun, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2024 masih berada di kisaran 5,45 persen. Sementara itu, lebih dari 30 persen angkatan kerja muda bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial.

Di balik bonus itu, ada ironi. Anak-anak muda yang katanya jadi tulang punggung pembangunan justru jadi tenaga murah. Banyak di antaranya jadi kurir, driver ojek daring, atau pekerja serabutan yang tak pernah masuk statistik kemakmuran.

Menjadi Pelaku atau Sekadar Pasar?

Pertanyaannya, apakah anak-anak muda ini jadi pelaku pertumbuhan ekonomi atau hanya jadi pasar dari kapitalisme digital global?

Data dari We Are Social 2024 menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai lebih dari 215 juta jiwa. Tapi mayoritas dari mereka lebih aktif sebagai konsumen—bukan produsen—konten dan teknologi. Shopee, TikTok Shop, dan Instagram bukanlah pasar lokal. Mereka adalah gerbang besar ke pasar global, di mana anak muda Indonesia menjadi pembeli, penonton, atau paling banter reseller dari produk luar negeri.

Kita bangga menyebut mereka kreatif, tapi berapa persen yang benar-benar jadi innovator atau pemilik startup skala nasional? Coba lihat data Kemenkop UKM: 99 persen UMKM masih di level mikro dan kecil, belum menembus pasar internasional secara signifikan.

Gibran dan “Optimisme” yang Prematur

Ketika Gibran berbicara tentang generasi muda dan digitalisasi, ada harapan bahwa ia mengerti denyut zaman. Tapi tantangannya lebih dalam. Bukan hanya soal menciptakan lapangan kerja, tapi memberi akses dan kesempatan agar generasi ini tidak hanya jadi pekerja dari sistem, melainkan pemilik sistem.

Bonus demografi bukan tentang banyaknya orang muda. Ia adalah soal kualitas: pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap modal serta teknologi. Tanpa itu semua, bonus hanya jadi beban.

Dan beban itu sudah terasa. Lihat saja indeks daya saing tenaga kerja Indonesia yang masih tertinggal dari Malaysia dan Vietnam. Lihat juga urbanisasi yang tak terkendali, kemacetan kota besar, dan ledakan kebutuhan perumahan yang tak tertangani.

Narasi Baru, Aksi Nyata

Indonesia butuh lebih dari sekadar pidato. Butuh lompatan kebijakan. Akses pendidikan vokasi harus diperluas. Dukungan modal untuk wirausaha muda harus dipermudah. Kebijakan harus berpihak pada produsen lokal, bukan hanya membuka keran impor dan platform asing.

Kalau tidak, anak muda hanya akan jadi “angkatan kerja” yang bekerja untuk mimpi orang lain.

* * *

Gibran, dalam segala keterbatasannya, adalah simbol dari generasi muda yang masuk ke lingkaran kekuasaan. Tapi simbol tak cukup. Ia harus menjadi pintu. Pintu menuju perubahan sistemik, agar bonus demografi benar-benar jadi berkah, bukan sekadar statistik yang indah di layar presentasi.

Dan untuk itu, kita tak butuh banyak pidato lagi. Kita butuh keberanian, kebijakan, dan keberpihakan yang nyata.

(MP)

0 Komentar